【電気代が高くなる?】WとV?力率とVA?電気の単位と関係をやさしく解説!

電気料金が思いのほか高くなる理由の一つに、力率の低下があります。

高圧・特別高圧契約を利用する事業者の場合、実際に使用した電力(W)のみならず、

供給された見かけ上の電力(VA)も契約容量に反映されるため、結果として基本料金が割高になるリスクがあります。

一方、一般家庭向けの従量電灯契約(低圧契約)では、使用した電力量(kWh)で料金が算出されるため、

力率低下が直接影響することは基本的にありません。

🔢 電気の単位と力率の基本

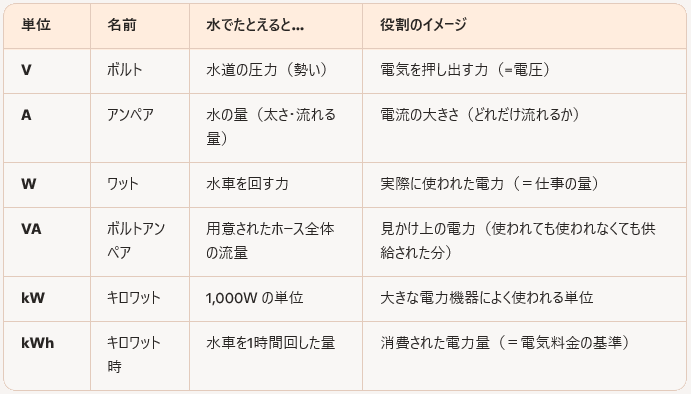

💧 電気の単位を「水の流れ」にたとえて解説!

電気の単位の基本は上記のとおりですがもう少しわかりやすく説明してみましょう。

電気は水の流れに置き換えるとすごくイメージしやすくなるんです。

以下の表では、電気の基本単位を“水道”にたとえて解説しています。

このイメージで考えると、VA(ボルトアンペア)=用意された水の量、W(ワット)=実際に使った水の量という違いが理解しやすくなります。

🌊 力率が低いと何がもったいない?

水道の蛇口から勢いよく水(電力)が来ているのに、バケツにはほとんど溜まらない…。

これが“力率が悪い”状態です。

水は来ているのにうまく使えていない、つまり契約容量(=蛇口の大きさ)ばかり大きくなり、電気料金の基本料も高くなりがちです。

🏠 一般家庭と業務用での違い

一般家庭向けの従量電灯契約(低圧契約)では、電気料金は実際に使用した電力量(kWh)に基づいて計算されます。

そのため、力率の低下は料金に直接影響しません。

しかし、工場や大規模ビルなど、業務用の高圧・特別高圧契約の場合は、

契約容量が kVA(皮相電力)で決定されるため、力率が低いと無効電力も含まれて、

結果として基本料金が割高になるリスクがあります。

🔍 東北電力の力率割引・割増制度について

東北電力などの一部電力会社では、

高圧・特別高圧契約において基準力率を85%と定め、以下の制度が適用されています。

・85%を上回る場合:1%ごとに1%の割引

・85%を下回る場合:1%ごとに1%の割増

例として、力率が100%の場合は約15%の割引、80%の場合は約5%の割増となり、

長岡市や新潟県内の事業者では、年間で数十万円の差が生じる可能性があります。

🛠 力率改善の対策

- 進相コンデンサの設置: 無効電力を打ち消し、実効電力(W)に近づけるための定番対策。

- 調相機の導入: 大規模施設で自動的に力率を調整するシステムの活用。

- インバータ制御の最適化: モーターの運転パターンを見直し、無駄な電力消費を抑制する方法。

🧊 冷蔵庫とスマホ充電器で考える電気料金の実例

冷蔵庫の場合:

定格消費電力は約150W(0.15kW)で、24時間連続使用時は約3.6kWh/日。

1kWh 30円換算で約108円/日、月換算では約3,240円程度。

スマホ充電器の場合:

定格消費電力は約10W(0.01kW)で、1日2時間使用時は約0.02kWh/日。

同条件なら月換算で約18円程度の電気代となります。

❓ FAQ

Q1. なぜ「力率」が低いと電気料金が上がるのですか?

A. 力率が低いと、実際に使える電力に対して無効電力が増え、余分な電流が流れます。結果として、契約容量の見直しが必要になり、基本料金が上昇することになります。

Q2. 力率改善によってどんな具体的メリットが期待できるのでしょうか?

A. 力率が向上すると、無効電力が減少し、電力量の効率的利用が進むため、契約容量の削減や電気料金の大幅な低減、そして設備の安定運転につながります。

Q3. 長岡市や新潟県の小規模事業者がすぐに取り組める改善策はありますか?

A. 小規模事業者向けには、進相コンデンサの導入や、設備の運転パターンの見直し、エネルギー診断による改善点の把握など、費用対効果の高い方法から始めると良いでしょう。

🧯 まとめ 〜 効率的な電力利用で未来を切り拓く 〜

電力を効率的に活用することは、環境保全だけでなく、経済面においても大きなメリットを生み出します。

力率改善により、無効電力を削減し、電気料金の低減だけでなく、設備の安定運転や持続可能なエネルギー利用が実現できます。

各事業者は、自社の電力使用状況を正確に把握し、必要な改善策を実施することで、長岡市・新潟県内における企業経営をさらに強化することが可能です。

今こそ、未来に向けた一歩として、効率的な電力管理に取り組みましょう。